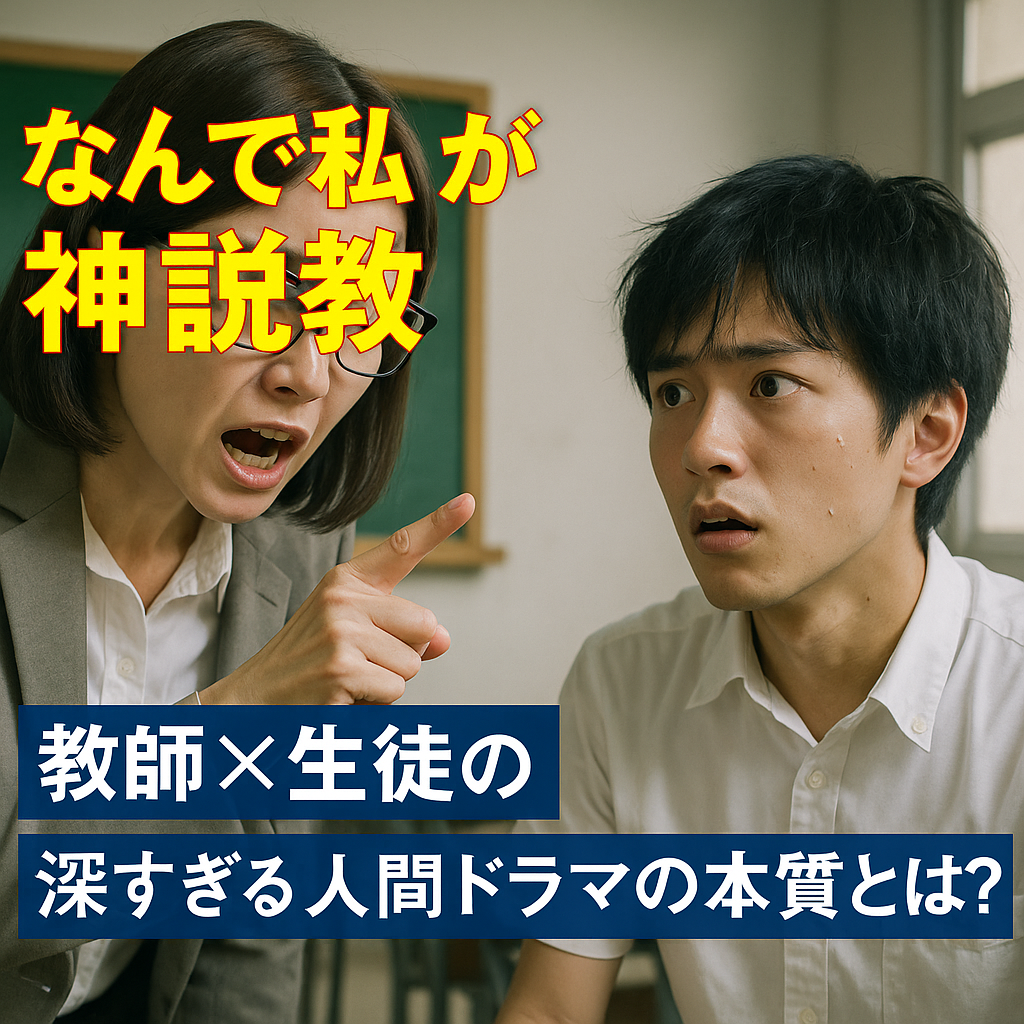

『なんで私が神説教』は、ただの学園モノでは終わらない、教師と生徒の関係性に焦点を当てた人間ドラマです。

本作では、教師としての使命と、生徒という立場の中で葛藤するキャラクターたちが、互いに影響を与えながら成長していく姿が描かれています。

今回は、「なんで私が神説教」の深層に迫り、作品に込められたメッセージや、教師×生徒の関係がもたらす感情の揺れ動きを丁寧に考察していきます。

- 『なんで私が神説教』に込められた説教の本質

- 教師と生徒のリアルな人間関係の描写

- 教育と成長を軸にした感情のぶつかり合い

教師と生徒の「説教」に込められた真の意味とは?

「神説教」とは何か?タイトルに込められた皮肉と再生のテーマ

教師が抱える孤独と正義感、対峙する生徒の本音

生徒側から見る人間ドラマのリアルさ

「反発」と「受容」の狭間で揺れる生徒たちの感情

なぜ彼らは教師の言葉に耳を傾けるのか

教師という存在の再定義──叱る側の葛藤

ただ叱るだけでは伝わらない、伝え方の難しさ

教育者としての限界と、その先にある人間性

「なんで私が神説教」の舞台設定と構成から見る心理描写

学園という閉ざされた空間がもたらす人間関係の濃密さ

キャラクターごとの背景に潜むトラウマと再生

『なんで私が神説教』考察のまとめ|教師と生徒の関係性が放つ深いメッセージ

説教とは支配ではなく対話──共に成長する物語

人は他者を通じてしか自分を知れない、という真理

教師と生徒の「説教」に込められた真の意味とは?

「なんで私が神説教」の最大の特徴は、タイトルにもある“説教”が単なる叱責ではなく、深い人間理解と対話の手段として描かれている点です。

この物語では、教師が生徒を怒る場面が多く登場しますが、それは感情的なものではなく、その生徒の内面に真正面から向き合った結果としての行動です。

そこには、「教える側」だけが正しいのではなく、共に学び合う存在としての教師像がしっかり描かれているのです。

例えば、主人公である教師が「神説教」と揶揄されるほど厳しく生徒に言葉を投げかける場面でも、その奥には必ず生徒一人ひとりの背景を考えた言葉の重みがあります。

そのため、読者は一見すると厳しい台詞にも、愛情や責任感が込められていることに気づかされるのです。

説教とは、相手を変えようとする行為ではなく、相手を信じるからこそ投げかける「期待の言葉」でもあるのだと、本作は教えてくれます。

この「説教」の描写がただの教育的手段に留まらず、人間の成長と向き合うための行為として機能している点は、本作の人間ドラマの中核を成しています。

だからこそ読者は、怒る側・怒られる側の双方に感情移入し、“教師と生徒の立場を超えた人間関係のリアルさ”に心を動かされるのです。

つまりこの作品の「説教」は、真に相手の人生に責任を持とうとする人間の証なのです。

生徒側から見る人間ドラマのリアルさ

『なんで私が神説教』における生徒たちは、決して「叱られる存在」としてのみ描かれていません。

彼らの内面には、それぞれが抱える家庭環境や人間関係、将来への不安があり、それが行動に影響を与えているのです。

その複雑な感情がしっかりと描写されているからこそ、読者は彼らに共感し、自分自身の学生時代と重ね合わせることができます。

物語では、教師の「説教」に対して最初は反発する生徒が多く登場します。

しかし、対話を通して「なぜその言葉をぶつけられたのか」に気づいた時、彼らの表情や態度が変わっていく瞬間があります。

その変化のプロセスが丁寧に描かれている点が、本作のリアリティの根幹となっています。

特に印象的なのは、生徒たちが一度は距離を置いた教師に、自らの意思で歩み寄る場面です。

それは「言われたから従う」ではなく、自分の人生と向き合った結果としての選択だからこそ、感動を呼ぶのです。

このようにして本作は、教育というテーマの中に、圧倒的な人間味を宿すことに成功しているのです。

教師という存在の再定義──叱る側の葛藤

『なんで私が神説教』において、教師は絶対的な「正義の担い手」ではありません。

むしろ、葛藤し、迷い、時に自分の感情に揺れる「等身大の人間」として描かれています。

この視点があることで、本作は単なる説教漫画ではなく、教育現場のリアルな苦悩を浮き彫りにしているのです。

主人公の教師は、生徒に対して厳しい言葉をぶつけながらも、その裏にある自分自身の無力感や、責任の重さと常に向き合っています。

「何を言えば届くのか」「どのタイミングで言うべきなのか」といった葛藤は、まさに現実の教師たちが日々直面している問題でもあります。

それをエンタメの枠を超えて丁寧に描くことで、本作は“教育の本質”というテーマに肉薄しています。

また、叱ることで生徒との関係が壊れることを恐れる心情も描かれています。

それでも言葉をぶつけるのは、信頼関係を築きたいという願いがあるからこそ。

叱ることは、拒絶ではなく期待である――この作品が伝える教師像は、現代社会が求める“新しい教育者の在り方”を提示しているのです。

「なんで私が神説教」の舞台設定と構成から見る心理描写

『なんで私が神説教』の舞台は、一見するとごく普通の学園ですが、その閉鎖的な空間が人間関係の濃密さを生み出す重要な要素になっています。

教室という日常的でありながら逃げ場のない空間の中で、教師と生徒の感情がぶつかり合う構図は、読者に強い没入感を与えます。

その中で描かれる心理描写は、極めてリアルで繊細です。

キャラクターそれぞれに設定された背景も、ドラマをより深く、重層的なものにしています。

たとえば、家庭環境に問題を抱える生徒や、過去の失敗に苦しむ教師といった設定が、言動の裏にある“理由”として説得力を持たせているのです。

こうした描写があるからこそ、読者は「なぜこのキャラはこのような行動を取るのか」と深く理解できるようになっています。

物語の構成も巧妙で、一話完結的な「説教回」が積み重なることで、キャラクター同士の関係性や成長が立体的に描かれていきます。

その中に挿入されるモノローグや回想シーンは、視点人物の感情を的確に補完し、読者の共感を強く引き出す役割を担っています。

このように、本作は構成と演出の両面から心理描写に深く踏み込み、教育をテーマにしながらも、人間の内面を真正面から描いた作品となっているのです。

『なんで私が神説教』考察のまとめ|教師と生徒の関係性が放つ深いメッセージ

『なんで私が神説教』は、単なる学園コメディでも説教漫画でもなく、人と人が本音でぶつかり合う「人間関係の深さ」を描いた作品です。

教師が生徒を「叱る」という行為が、支配や押し付けではなく“信頼と再生”を軸とした行動であることが、全体を通して丁寧に表現されています。

それによって、読者は教育の現場にある真の葛藤と希望に触れることができるのです。

この作品が伝える最大のメッセージは、“説教は一方通行ではなく、心を通わせる対話”であるということです。

その対話を通じて、人は変わることができるし、また他者を変える可能性を持つのだと、本作は静かに力強く教えてくれます。

教師と生徒という関係に限らず、あらゆる人間関係に通じる普遍的なテーマが込められているのです。

人は他者との関係性の中で初めて自分と向き合い、自らの課題を発見します。

その意味で『なんで私が神説教』は、教育×人生という大きな枠組みを内包した“成長の物語”とも言えるでしょう。

説教される側だけでなく、説教する側もまた悩み、変わっていく姿は、読む者に「自分自身の在り方」を問い直させる力を持っています。

- 「説教」は信頼と対話の象徴

- 教師も生徒も迷いながら成長していく物語

- 学園という舞台が心の葛藤を浮き彫りに

- 叱る側の苦悩と覚悟が丁寧に描かれる

- 生徒の背景描写がリアリティを生む

- 構成と心理描写が作品に深みを与える

- 教育の本質と人間関係の本音に迫る

- 対話が生む再生の物語として共感を呼ぶ

コメント